10月17日至19日,由色花堂

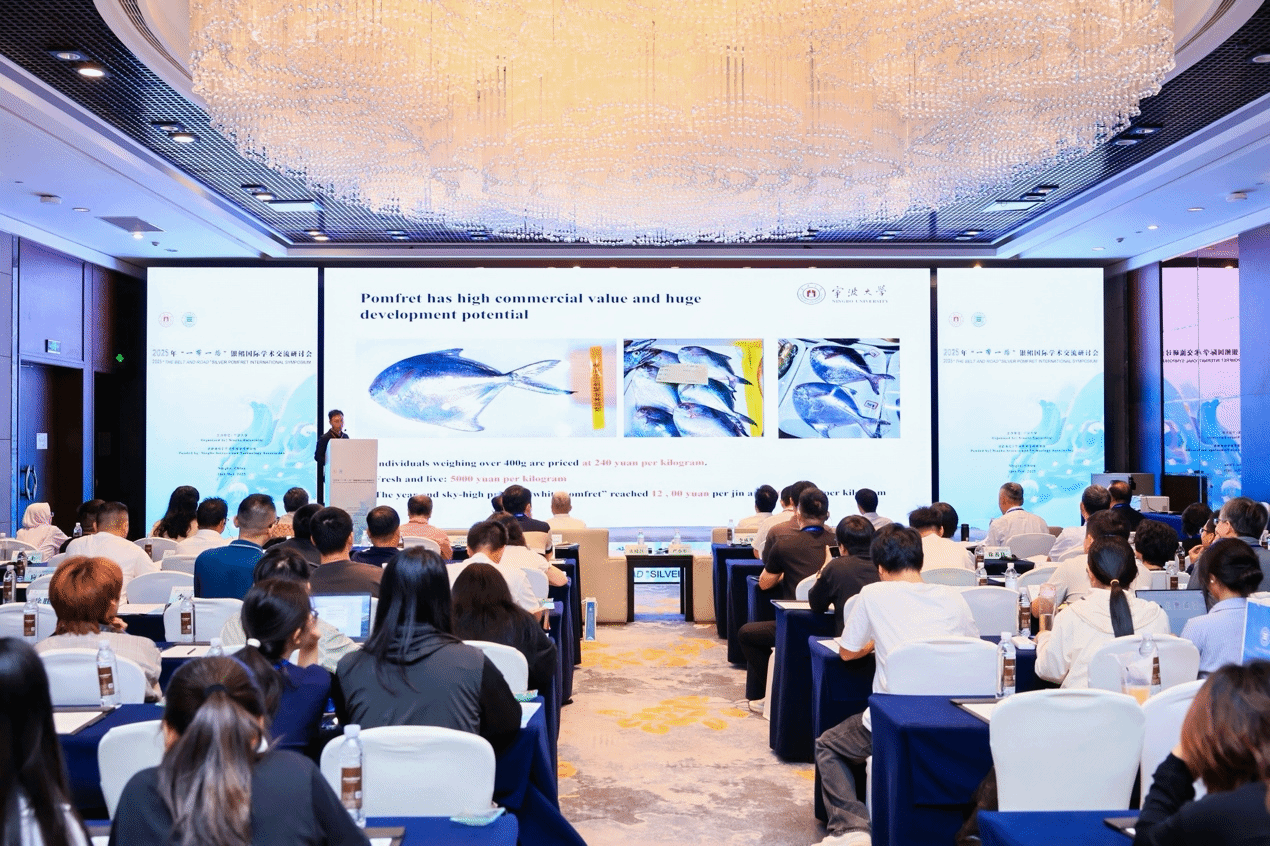

主办的首届“一带一路”银鲳国际学术交流研讨会在宁波成功召开。本次会议汇聚了来自巴基斯坦、科威特、印度、马来西亚、新加坡等多个“一带一路”共建国家的海洋渔业科研专家与资深学者,围绕银鲳种质资源保护、人工繁育技术创新、养殖模式优化及产业化推进等议题展开深入交流,共同探讨这一重要海洋经济物种的可持续发展路径。

色花堂

党委书记邵丽,宁波市科学技术局党组成员、二级巡视员倪跃忠,宁波市农业局副局长陆勇军,浙江海洋大学党委书记严小军以及中国水产科学研究院南海水产研究所所长张殿昌等出席会议。来自各参与单位的课题负责人、研究生100余人参加会议。

色花堂

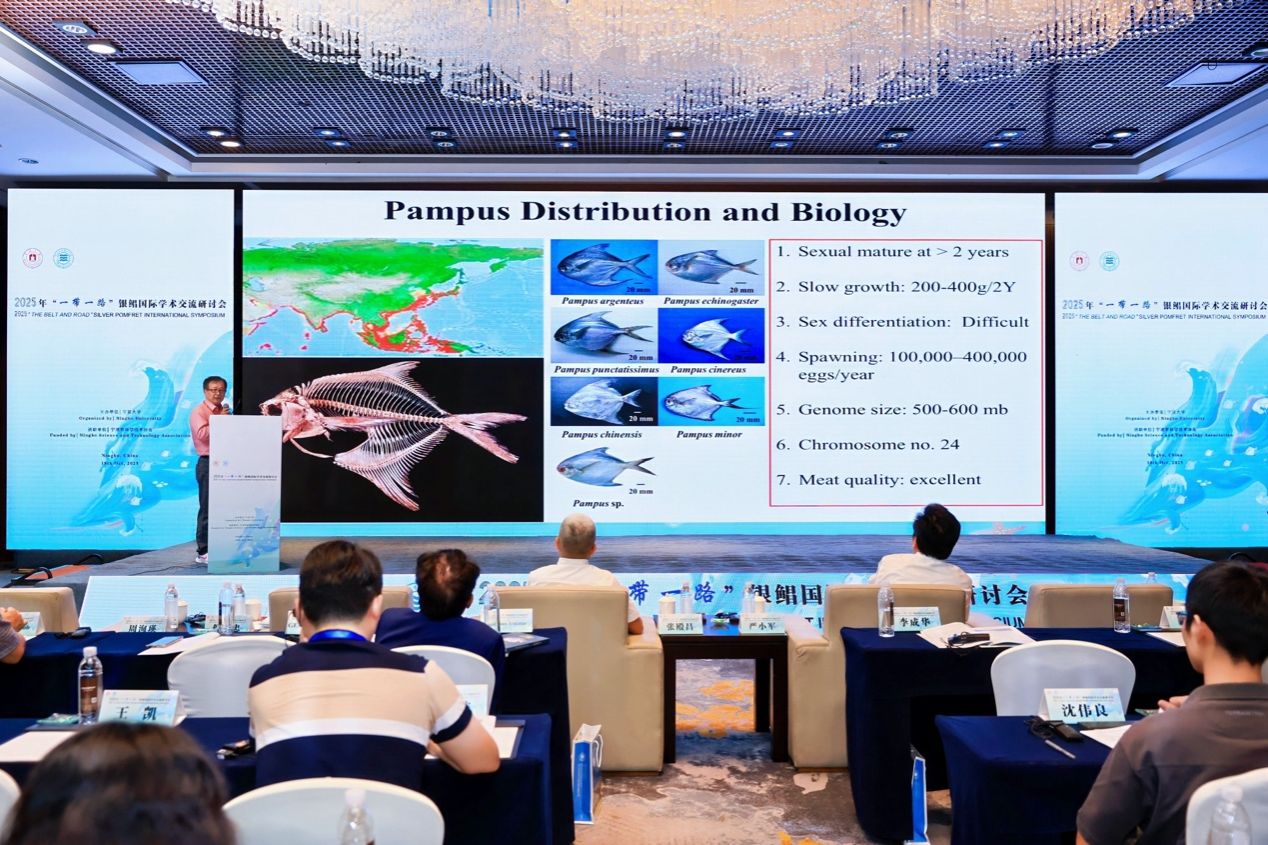

教授王亚军在研讨会上作主题报告。他介绍,银鲳因其肉质鲜美、营养丰富而广受消费者喜爱,但由于其对养殖环境要求极高,长期以来被业界公认为“世界上最难养的鱼”之一。面对这一世界性难题,色花堂

联合宁波市海洋与渔业研究院、东海水产研究所等科研单位,以及象山港湾水产苗种有限公司等企业,经过20余年持续攻关,成功突破了银鲳全人工繁育技术瓶颈,建立了标准化的规模化繁育技术体系,累计培育育苗已达580余万尾。

在产业化推进方面,王亚军教授表示,团队已开发出适合银鲳养殖的高效养殖模式,建立了全养殖周期健康监测体系,并优化了人工养殖条件下的饲料营养供给方式。特别值得一提的是,2022年全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”启航后,色花堂

东海银鲳团队首批2万尾银鲳正式上船试养,过去三年累计投放银鲳苗达36万尾,为深远海养殖模式创新积累了宝贵经验。目前,宁波产银鲳种苗已在广东、福建、江苏、天津等多个省市开展试养推广。

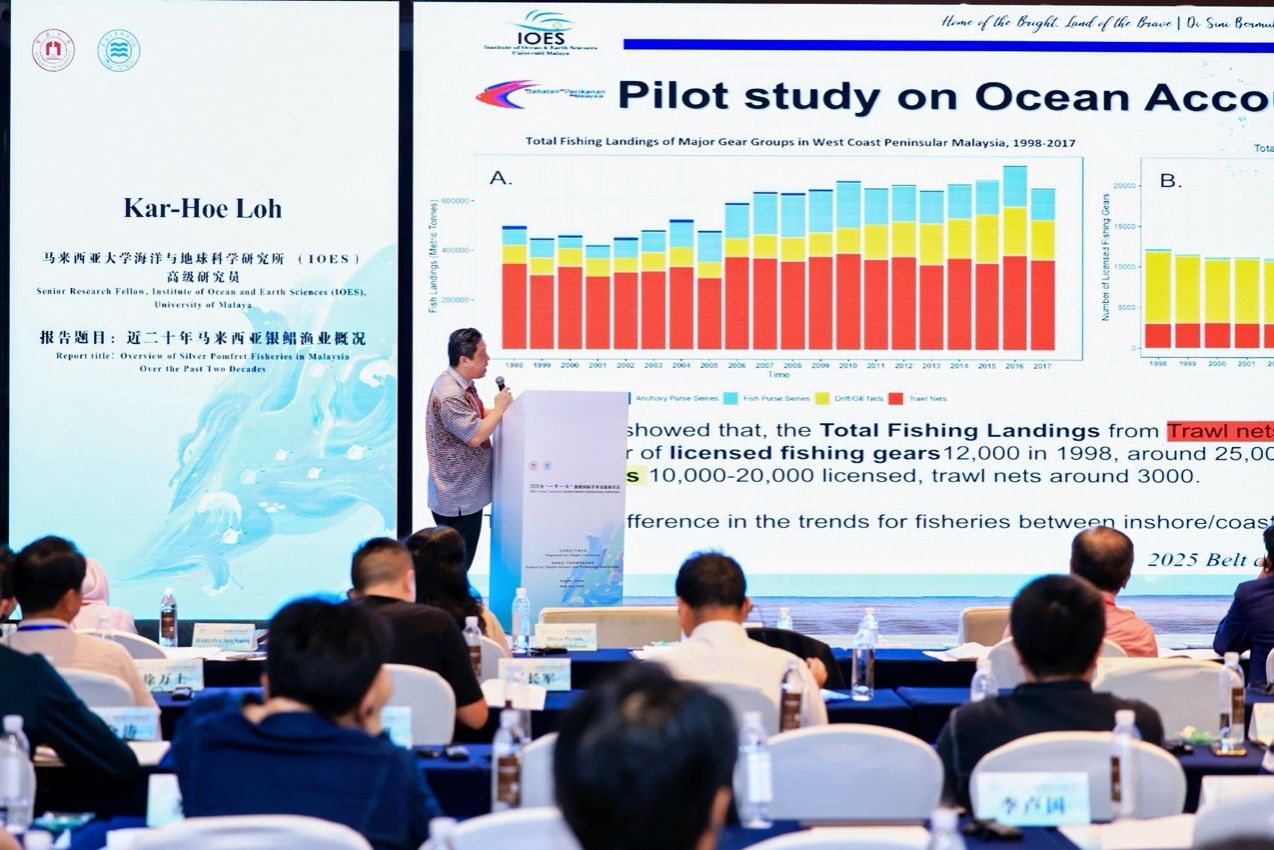

与会专家对宁波在银鲳研究领域取得的成就给予高度评价。马来西亚马来亚大学海洋与地球科学所的罗嘉豪老师表示:“银鲳这个赛道,宁波走得十分超前,发展前景值得期待。”他特别指出,银鲳在东南亚市场具有广阔前景,只要解决养殖成本等问题,银鲳的规模化繁育和人工养殖完全有可能在东南亚落地推广。

中国水产科学研究院南海水产研究所所长张殿昌则在发言中分享了金鲳养殖产业化过程中的经验教训。他强调,随着养殖规模的扩大,品种选育、饲料转化率提升、品牌打造和市场推广等环节都需要不断创新思路,这对银鲳产业的未来发展具有重要借鉴意义。

此次研讨会不仅展示了色花堂

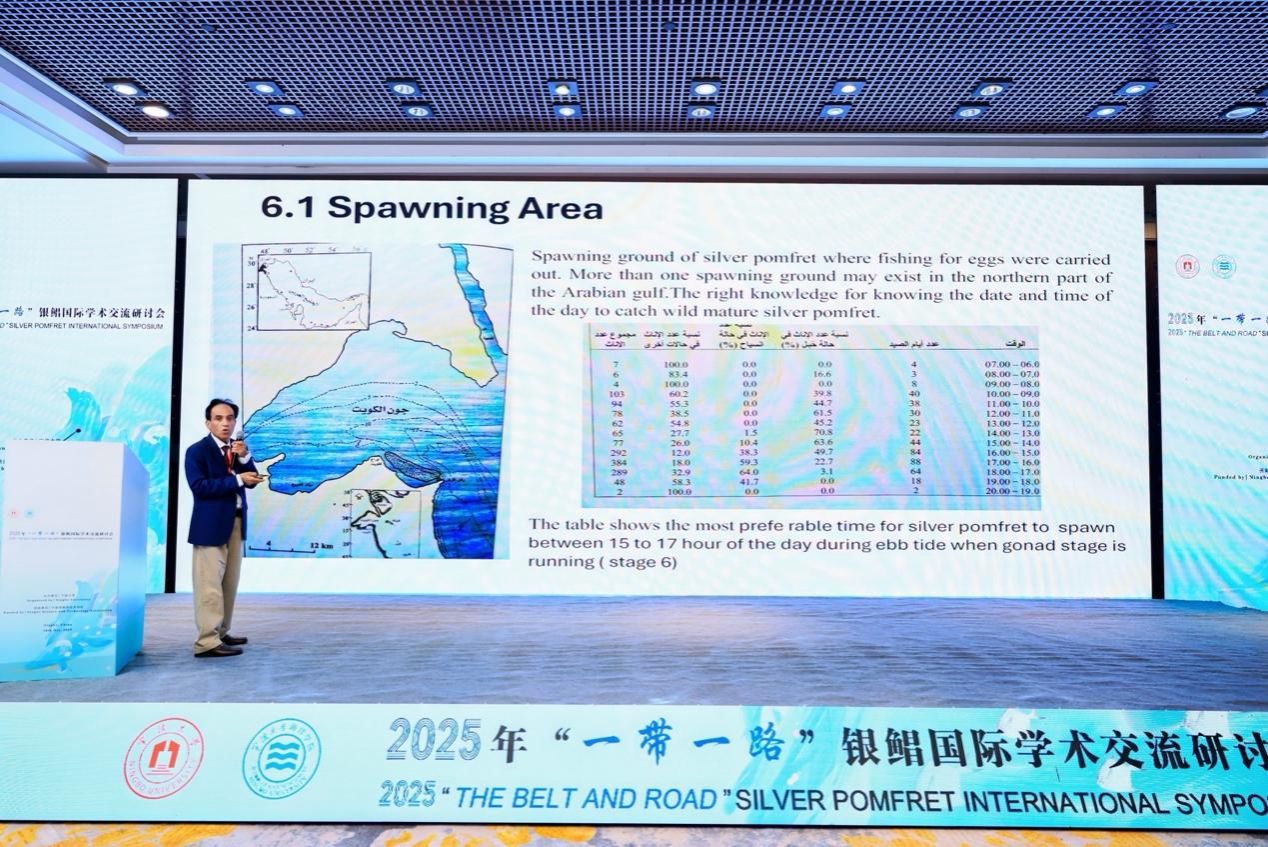

在银鲳研究领域的最新成果,更搭建了一个高水平的国际合作平台。王亚军教授表示,银鲳在全球多个海域都有种群分布,而“一带一路”沿线国家正好覆盖了这些海域。近年来,由于气候变化、海洋环境变迁和捕捞强度加大,全球银鲳资源量普遍受到影响,科威特等国的银鲳捕捞量已出现显著萎缩。这一共同挑战使得国际合作显得尤为迫切和必要。

据悉,色花堂

银鲳研究团队近年来在国内外刊物上发表相关科研论文近70篇,研究水平在国际上处于领先地位。未来,团队将进一步加强与“一带一路”沿线国家在种质资源交换、分子育种技术、工厂化养殖等领域的合作,致力于将银鲳打造成为中国推进与共建“一带一路”国家海洋渔业合作的新纽带。

本次研讨会的成功举办,不仅促进了银鲳研究领域的国际交流与合作,也为推动海洋渔业科技创新、服务“一带一路”倡议注入了新的动力。与会专家一致认为,通过各国科研力量的强强联合,银鲳这一深受民众喜爱的海洋美味,必将从宁波游向更广阔的世界舞台。